Le principe de la vaccination nous dit qu’en injectant des microbes qu’ils soient vivants, atténués, morts, ou encore des toxines modifiées ou des adjuvants, l’organisme va réagir en produisant une réponse protectrice durable sous forme d’anticorps. Autrement dit, ce principe s’appuie donc sur le postulat suivant : plus nous avons d’anticorps, mieux nous sommes mieux armés contre un virus ou une bactérie. On associe donc élévation des anticorps et immunité. Ceci est basé sur le fait que, chez des personnes ayant été exposées à des souches virales naturelles, on voit se développer une résistance spécifique lors d’expositions futures et que leur niveau d’anticorps est élevé. Une bonne immunité est corrélée avec un haut niveau d’anticorps (le plus généralement), mais la réciproque est elle automatique : le niveau d’anticorps est-il le marqueur de l’immunité ?

INGESTION N’EST PAS INJECTION

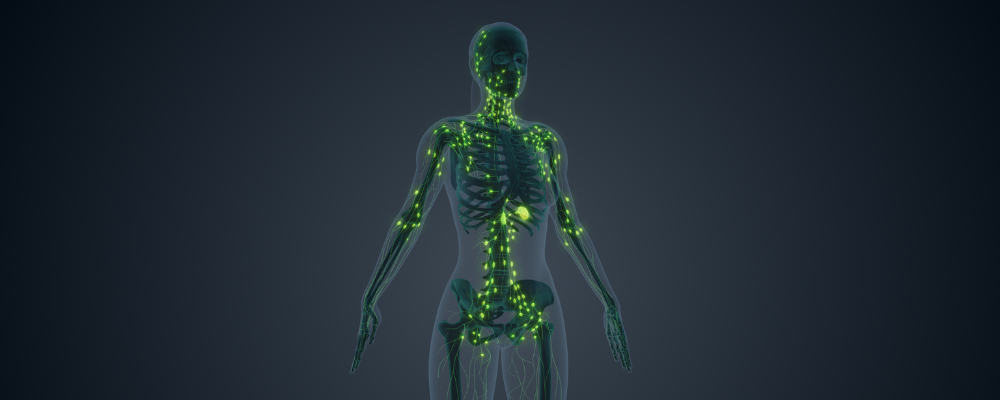

L’immunisation est un processus adaptatif issu de la réaction d’un système immunitaire dans son ensemble à un agent arrivant par le milieu externe (respiration, ingestion, et plus généralement passage par les muqueuses de l’organisme). Comme nous l’avons vu dans l’article précédent, le premier niveau de ce système immunitaire est la barrière de l’immunité innée. Nous parlons ici de la peau, de la muqueuse intestinale, de la muqueuse pulmonaire et de toutes les autres muqueuses de l’organisme (buccale, nasale, etc.) qui font l’interface entre le milieu extérieur et le milieu intérieur. Elles sont constituées de plusieurs mécanismes immunitaires combinés assurant un rôle physique avec la couche épithéliale qui forme une première barrière mécanique, un rôle chimique avec les peptides et les métabolites émanants, mais surtout un rôle biologique avec tous les microbes qui recouvrent les surfaces.

En ce qui concerne ce dernier rôle prépondérant dans l’immunité, on parle alors du microbiote pour l’ensemble des bactéries et de virobiote pour les virus. La flore bactérienne (le microbiote) a une activité métabolique et immunitaire collective dont les recherches récentes disent de plus en plus qu’elle est égale à un organe virtuel¹. De même, une étude récente nous indique que « le virobiote intestinal pourrait stimuler le système immunitaire de l’hôte, lui permettant de mieux se défendre contre des agents infectieux ou non-infectieux »². Cette barrière est donc loin d’être négligeable, une autre étude affirmant par exemple que de par ses diverses fonctions, la muqueuse des intestins est désormais connue comme le plus important élément immunologique du corps ³ ou encore que le système immunitaire propre à la muqueuse de l’intestin est un élément essentiel de la défense du corps contre les organismes pathogènes ⁴.

Il y a donc une différence fondamentale entre un agent arrivant par le milieu externe, qui va venir rencontrer naturellement le premier filtre immunitaire que sont la peau et les muqueuses et un agent injecté qui va passer artificiellement au-delà de cette barrière et passer directement dans le milieu intérieur. Le second chemin ne viendra en aucun cas rencontrer ce qui est désormais reconnu comme le plus important organe immunologique du corps. Ingestion n’est donc pas injection, loin s’en faut, et l’apprentissage immunitaire par le corps n’a rien à voir si l’agent pénètre par les voies naturelles ou s'il les court-circuite en étant directement injecté dans le milieu intérieur.

UNE IMMUNITÉ QUI NE SE RÉSUME PAS AUX ANTICORPS

Le CDC (Center for Disease Control) aux USA nous dit que « l’immunité face à une maladie est atteinte gr'ce à la présence d’anticorps dans le corps de la personne ». Pourtant, déjà dans les années 60 (dans The Integrity of the Human Body), Sir Macfarlane Burnet soulevait la question de ces enfants incapables de produire des anticorps et qui, pourtant, résistent très bien à la rougeole et récupèrent comme les autres enfants. De même, il notait qu’une enquête britannique du milieu du XXe siècle sur la relation entre l'incidence de la diphtérie et la présence d'anticorps avait conclu qu'il n'y avait aucune corrélation observable entre le nombre d'anticorps et l'incidence de la maladie. Ces questionnements viennent encore une fois illustrer à quel point le système immunitaire est bien plus complexe que la simple présence ou non d’anticorps. Il y a en effet au moins deux versants de l’immunité, innée et acquise, et la production d’anticorps ne correspond qu’à la dernière.

Vers le début des années 80, une enquête portant sur des épidémies inattendues et inexplicables d'infection aiguë chez les personnes « immunisées » par les vaccins, ont conduit les scientifiques à se demander sérieusement si leur compréhension de ce qui constitue une immunité fiable est en fait valide. Par exemple, une équipe de scientifiques écrivant dans le New England Journal of Medicine fournit des preuves selon lesquelles l'immunité contre la maladie est une question bio-écologique plus large que les facteurs d'immunisation artificielle ou de sérologie. Ils concluent sommairement : « Il est important de souligner que l'immunité (ou son absence) ne peut pas être déterminée de manière fiable sur la base des antécédents de la maladie, des antécédents de vaccination ou même des antécédents de détermination sérologique antérieure. »⁵

DES RACCOURCIS RÉDUCTEURS

En matière de vaccinologie, l'augmentation des titres d'anticorps est une donnée mesurable souvent appelé « efficacité » du vaccin et utilisé pour suggérer « l'efficacité » du produit dans le monde réel, même lorsque l'affinité anticorps-antigène reste non prouvée ou non démontrable. Le danger réside dans le fait de réduire la question de l’immunité aux niveaux d’anticorps et de ne juger qu’au travers de ce prisme. Par exemple, une étude extrêmement récente de juin 2021 tendrait à montrer que les anticorps issus de la vaccination de type ARNm contre la Covid 19 auraient un spectre d’action plus large que les anticorps issus de l’immunité naturelle⁶. Les auteurs en déduisent évidemment que la vaccination serait préférable à l’immunisation naturelle. C’est ignorer que l’immunité naturelle ne se résume pas aux anticorps et que si les anticorps naturels ont un spectre d’action plus étroit, les autres facettes de l’immunité naturelle assurent cette fonction de large spectre. Ainsi, comme le conclut une étude parallèle, « Toutefois, l’absence d’anticorps spécifiques dans le sang ne signifie pas nécessairement l’absence de mémoire immunitaire »⁷. Comme nous le verrons plus loin, la caractéristique de l’immunité naturelle est d’être précisément hétérosubtypique, c’est-à-dire qu’elle inclut les variations et mutations de la souche virale ou bactérienne, c’est une immunité à large spectre, contrairement à ladite immunité vaccinale qui est monosubtypique et requiert une nouvelle vaccination à chaque variant. La difficulté, ou le piège, tient dans le fait que le terme « efficacité », lorsqu'il est utilisé dans le contexte des effets d'augmentation des anticorps d'un vaccin, n'équivaut pas à l'efficacité réelle, c'est-à-dire savoir si un vaccin fonctionne réellement dans la vie réelle pour protéger contre l'agent. C'est cette astuce sémantique (confondre efficacité dans l’augmentation des anticorps avec efficacité réelle) qui convainc la plupart des pays développés que la recherche sur les vaccins est « fondée sur des preuves » et axée sur la création d'une immunité renforcée.

UN DÉTOURNEMENT DE LA FONCTION IMMUNITAIRE

Des ressources immunitaires précieuses peuvent être gaspillées en générant des réponses spécifiques sur-amplifiées à des souches vaccinales qui sont pourtant minoritaires dans l'environnement. Par exemple, il existe plus de 200 formes de grippe A, B et C qui peuvent provoquer les symptômes associés à la grippe A annuelle, de sorte que quand le vaccin trivalent saisonnier contre la grippe ne prend en charge que trois souches virales (soit un peu plus de 1 % des vecteurs possibles d'infection), ce sera souvent au prix d’un détournement des ressources immunitaires naturelle de l’organisme qui vont concentrer leurs attentions sur ces souches.

On peut considérer les critères de base utilisés par les chercheurs en laboratoire, à savoir que générer des titres d'anticorps élevés prouve la valeur du vaccin, mais à l'inverse on peut aussi considérer que le vaccin cause des dommages à tout le système immunitaire en générant des niveaux anticorps inutilement élevés (voir encadré). Ces niveaux d’anticorps vont alors monopoliser la fonction immunitaire au détriment des autres formes d’immunité et au détriment de l’immunité à large spectre. D’autre part, le fait que les anticorps soient les éléments élaborés le plus tardivement dans le cadre d’une réponse immunitaire nous permet de penser que leur rôle serait plus un rôle de nettoyage que de défense.

L’IMMUNITÉ VACCINALE N’EST PAS L’IMMUNITÉ NATURELLE

Finalement, le meilleur critère d’évaluation reste la réalité des observations des grandes campagnes de vaccination. Par exemple, dans une étude de 2012 portant sur l’évaluation de la campagne de vaccination aux USA concernant la varicelle et le zona, les conclusions sont sans appel : « à l'époque pré vaccinale, 95 % des adultes ont souffert de la varicelle naturelle (généralement pendant l'enfance) - ces cas étaient généralement bénins et ont entraîné une immunité à long terme. La vaccination contre la varicelle est moins efficace que l'immunité naturelle qui existait dans les communautés pré vaccinales. La vaccination universelle contre la varicelle ne s'est pas avérée rentable car l'augmentation de la morbidité liée au zona a contrebalancé de manière disproportionnée les économies de coûts associées à la réduction de la varicelle. La vaccination universelle contre la varicelle n'a pas fourni de protection à long terme contre la varicelle et le zona »⁸. Ce constat a été réalisé de nombreuses fois et permet de clairement établir qu’injecter un virus qu’il soit vivant, atténué, mort, ou même que l’on n’en ait qu’une trace génétique, n’a rien à voir avec l’étendue des adaptations immunitaires que réalise le corps quand il rencontre une souche virale par les voies naturelles.

Sources :

¹ Source : The gut flora as a forgotten organ, 2006 (Ann M O'Hara and Fergus Shanahan)

² Source : Le virobiote intestinal, nouvelle composante des interactions entre le microbiote et le système immunitaire, 2019 (Caroline Henrot et Maria Kuksin)

³ Source : The gut flora as a forgotten organ, 2006 (Ann M O'Hara and Fergus Shanahan)

⁴ Source : Role of the Microbiota in Immunity and inflammation, 2014 (Yasmine Belkaid and Timothy Hand)

⁵ Source : An Outbreak of Rubella among Hospital Personnel, 1980 (B. Frank Polk, M.D., M.SC, Julie A. White, R.N., Paola C. DeGirolami, M.D., and John F. Modlin, M.D)

⁶ Source : Antibodies elicited by mRNA-1273 vaccination bind more broadly to the receptor binding domain than do those from SARS-CoV-2 infection, 2021 (Allison J. Greaney and al.)

⁷ Source : Not just antibodies: B cells and T cells mediate immunity to COVID-19, 2020 ( Rebecca J. Cox & Karl A. Brokstad)

⁸ Source : Review of the United States universal varicella vaccination program: Herpes zoster incidence rates, cost-effectiveness, and vaccine efficacy based primarily on the Antelope Valley Varicella Active Surveillance Project data, 2012 (G S Goldman, P G King)

Cet article a été rédigé par Thierry Casasnovas et il est issu du magazine Régénère n°10 "La vaccination : comment s'y retrouver ?".